相続登記を申請する期限は定められていません。

しかし、相続登記を申請せずに放置しておくと、さらに関係者(相続人)が亡くなるなど権利関係が複雑になり、いざ登記を申請しようとしても非常に時間を要したり、最悪の場合は関係者間で調整がつかず登記できないことにもなりかねません。

そういった点からもできるだけ早い時期に登記しておくことをおすすめします。

【参考】相続税…課税評価額が基礎控除額を超えた場合、相続の開始を

知った日の翌日から10ヶ月以内に申告する必要があります。

基礎控除額は、5,000万円で、法定相続人1人当り1,000

万円が加算されます。

例.課税評価額8,000万円で、配偶者と子2人が相続した場合

8,000万円-(5,000万円+1,000万円×3)=0円

この場合、相続税の申告は不要です。

| 平成23年度税制改正で相続税の控除額等の改正が予定されています。 | | 税金についてはお近くの税理士にご相談ください。 |

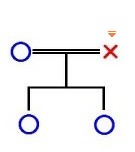

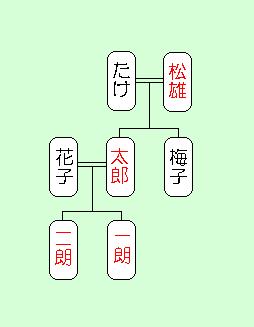

|  |  |  |  | 関係者は3人です。

登記の必要書類も少なくて済みます。

(矢印つきの×が名義人です)

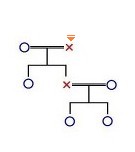

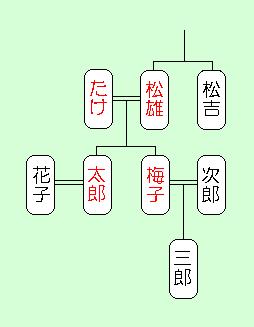

| | 関係者のうち1人が亡くなり、関係者が5人となりました。

| | …こうなると大変です。

期間経過により必要書類が役所で処分され、別途、登記用の書類を作成しなければいけないこともあります。 |

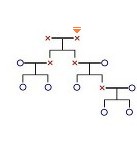

上記の図は説明のためシンプルな家族構成にしましたが、昔は兄弟が多く、養子の縁組も多かったので、登記を放置されていた場合の実際の相続案件はもう少し複雑になります。

相続登記を申請するうえで一番重要なのが『相続人の確定』です。相続人の確定をするには法定相続人の範囲を理解する必要があります。つづいて法定相続人の説明に移ります。

民法で定められた相続人です。法定相続人になれる人は、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹で、それぞれ相続順位が決められています。

『相続人』に対する用語として亡くなった人のことを『被相続人』といいます。

| 配偶者

|  | 配偶者がいる時は常に相続人となります |  | 子 |  | 第一順位 |  | 直系尊属 |  | 第二順位(子がいない時に相続人となります) |  | 兄弟姉妹 |  | 第三順位(子、直系尊属がいない時に相続人となります) |

| ※ 配偶者とは法律上(戸籍上)の夫または妻を指します。内縁関係は含まれません。

※ 子は胎児、養子、認知した非嫡出子(婚外子)も含みます。ただし、配偶者の連れ子は養子縁組しないかぎり相続人にはなりません。

子がすでに死亡し、その子(孫)がいる場合はその子が代襲相続して第一順位になります。 〔代襲相続…下記解説参照〕

※ 直系尊属(ちょっけいそんぞく)とは父母、祖父母、曾祖父母等の被相続人本人から家系図の縦ラインをさかのぼった世代を指します。直系尊属には養父母も含まれます。

※ 兄弟姉妹がすでに死亡し、その子(甥、姪)がいる場合はその子が代襲相続して第三順位になります。 〔代襲相続…下記解説参照〕 |

相続開始前にすでに相続人が亡くなっている場合や相続権を失っている(相続欠格・相続人の廃除)場合に、直系卑属がその相続人に代わって相続することをいいます。相続人の子どもたちが相続する地位を受け継ぐと考えて下さい。

直系卑属(ちょっけいひぞく)とは子、孫、曾孫等の被相続人本人から家系図の縦ラインを下におりた世代を指します。代襲相続に関する第一順位の子・第三順位の兄弟姉妹の直系卑属の範囲は次のとおりです。

| 子 |  | その子、孫(被相続人からみて孫、曾孫)…と代襲

相続に該当する場合は延々と下の世代に続きます |  | | | |  | 兄弟姉妹 |  | その子(被相続人からみて甥、姪)に限られます |

ただし、相続放棄した相続人の直系卑属は、代襲相続できません。

相続放棄をした相続人は、初めから相続人ではなかった者とみなされるからです。

※ 一般に皆さんが「私は相続を放棄しました」とおっしゃる場合の

『放棄』とは、遺産分割協議で自分の取り分を他の相続人に譲っ

たという意味で使われることが多いようです。

ここでいう『相続放棄』とは、自分が相続することを知った日から

3ヶ月以内に家庭裁判所に自分は相続人になりたくない旨を申し

立てる手続きを指します。

以上をまとめるとこのようになります。

それでは以上の説明を参考に相続人の確定をしてみましょう。

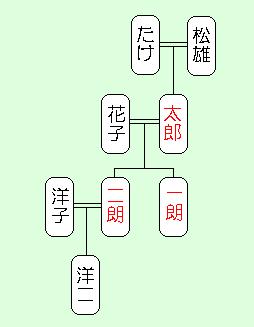

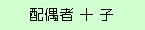

下図のケースで誰が法定相続人になるのか考えて下さい。

ポインタ(マウスで動かす矢印)を図の上に合わせると答えが表示されます。

(ブラウザ〔インターネット閲覧ソフト〕はInternet Explorerをご利用下さい)

|

不動産の名義人は太郎さんです。

①平成3年10月26日に二朗さんが亡くなりました。

②平成5年10月26日に一朗さんが亡くなりました。

③平成18年10月26日に太郎さんが亡くなりました。

太郎さんの法定相続人は誰でしょうか? |

|

不動産の名義人は太郎さんです。

①昭和60年10月26日に松雄さんが亡くなりました。

②平成3年10月26日に二朗さんが亡くなりました。

③平成5年10月26日に一朗さんが亡くなりました。

④平成18年10月26日に太郎さんが亡くなりました。

太郎さんの法定相続人は誰でしょうか? |

|

不動産の名義人は太郎さんです。

①昭和60年10月26日に松雄さんが亡くなりました。

②平成元年10月26日にたけさんが亡くなりました。

③平成10年10月26日に梅子さんが亡くなりました。

④平成18年10月26日に太郎さんが亡くなりました。

※ 松吉さんは松雄さんの兄弟です。松雄さん、たけさん共に上の世代はいません。

太郎さんの法定相続人は誰でしょうか? |

相続登記には大きく分けて『法定相続分による登記』、『遺産分割協議による登記』、『遺言による登記』があります。

法定相続人にはそれぞれ相続分という割合が定められています。その割合に応じて名義を変更する方法が法定相続分による登記です。

通常、登記というものは関係者全員で申請しなければいけませんが、法定相続による登記は法定相続人のうちの1人からでも申請できます。

ただし、法定相続人が多数いる場合にこの登記をすると権利関係が複雑になる可能性があるので注意が必要です。

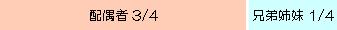

法定相続人の相続分は組合せで以下のように割合が異なります。

| |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |

| | | ※ 子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合はそれぞれの法定相続分を均等に割ります。

ただし、非嫡出子(婚外子)は子の2分の1の割合に、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹は父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1の割合になります。 |

| |  | 被相続人の戸籍謄本等 | | 被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなられるまでの戸籍謄本等です。相続人の確定をするために必要です。

これらの書類は本籍地の市区町村の役所で取得することができます。

ただし、保存期間を経過すると役所で請求しても取得できないことがあります。この場合は上申書というものが必要になります。上申書は当事務所で作成いたします。 |  | |  | 被相続人の戸籍の附票 または 住民票の除票(本籍地記載入りのもの) | | 被相続人(亡くなった方)と登記簿上の名義人が同一人物であることを『住所』によって証明するためのものです。

登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は戸籍の附票が必要になります。

戸籍の附票は本籍地の市区町村の役所で、住民票の除票は住所地の市区町村の役所の役所で取得することができます。

ただし、これらの書類は保存期間を経過すると役所で請求しても取得できないことがあります。この場合も上申書が必要になります。上申書は当事務所で作成いたします。 |  | |  | 相続人全員の戸籍謄本 | | 法定相続人であることを証明するためのものです。 |  | |  | 相続人全員の住民票(本籍地記載入りのもの) | | この書類を元に登記簿上に住所が記載されます。 |  | |  | 固定資産税評価証明書 | | 相続登記に必要な登録免許税を計算するためのものです。

登記を申請する年の最新年度分の評価証明書が必要になります。不動産所在地の市区町村の役所(東京23区は23区内の各都税事務所)で取得することができます。 |  | | | その他、依頼される場合は司法書士への委任状が必要になります。委任状は当事務所で作成いたします。

上申書の作成が必要なケースでは相続人全員の印鑑証明書、権利証が必要になります。

また、上記必要書類を自分で準備するのが困難な場合にはご相談下さい。印鑑証明書以外の書類は当事務所が取得手続きを代行いたします。 |

法定相続人全員で話し合って名義を変更する方法が遺産分割協議による登記です。

特定の相続人の名義にしたり、法定相続分と異なった割合で名義を変更することもできます。

| |  | 遺産分割協議書 | | 相続人全員が署名して実印を押すことが必要です。遺産分割協議書は当事務所で作成することができます。 |  | |  | 相続人全員の印鑑証明書 | | 遺産分割協議書に押した印鑑が実印に間違いないことを証明するためのものです。 |  | |  | 被相続人の戸籍謄本等 |  | |  | 被相続人の戸籍の附票 または 住民票の除票(本籍地記載入りのもの) |  | |  | 相続人全員の戸籍謄本 |  | |  | 名義人となる相続人の住民票(本籍地記載入りのもの) |  | |  | 固定資産税評価証明書 |  | | | その他、依頼される場合は司法書士への委任状が必要になります。委任状は当事務所で作成いたします。

上申書の作成が必要なケースでは相続人全員の印鑑証明書、権利証が必要になります。

また、上記必要書類を自分で準備するのが困難な場合にはご相談下さい。印鑑証明書以外の書類は当事務所が取得手続きを代行いたします。 |

法的に有効な遺言書がある場合、原則として遺言書に書かれた内容で登記をすることになります。(※以下の説明は遺言書で「相続登記」を申請する場合のものです)

| |  | 遺言書 | | 公正証書による遺言書以外の遺言書は家庭裁判所で『検認』という手続きをする必要があります。〔遺言書の検認…下記解説参照〕 |  | |  | 被相続人(亡くなった方)の死亡の記載のある戸籍謄本 |  | |  | 被相続人の戸籍の附票 または 住民票の除票(本籍地記載入りのもの) |  | |  | 名義人となる相続人を確定できる戸籍謄本 |  | |  | 名義人となる相続人の住民票(本籍地記載入りのもの) |  | |  | 固定資産税評価証明書 |  | | | その他、依頼される場合は司法書士への委任状が必要になります。委任状は当事務所で作成いたします。

上申書の作成が必要なケースでは相続人全員の印鑑証明書、権利証が必要になります。

また、上記必要書類を自分で準備するのが困難な場合にはご相談下さい。印鑑証明書以外の書類は当事務所が取得手続きを代行いたします。 |

|  | 検認とは遺言書の偽造・変造・隠匿を防止するために家庭裁判所で行う調査です。

公正証書遺言以外の遺言の場合には、遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、すみやかに遺言書を家庭裁判所に提出して検認を受ける必要があります。

遺言書が封印されている場合は、検認手続き中で相続人または代理人の立会いのもとに開封します。もし、家庭裁判所以外の場所で勝手に開封すると5万円以下の過料の制裁を受けることになりますので要注意です。 | | | |

|